9月14日,中共中央总书记、国家主席习近平复信斯诺、马海德、艾黎、爱泼斯坦等国际友人的亲属,向那些曾同中国共产党和中国人民风雨同舟、同甘共苦、并肩战斗,为中国革命、建设、改革事业作出宝贵贡献的国际友人致以深切缅怀。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心围绕“习近平总书记复信国际友人亲属”内容,深化党史学习教育,组织全体干部职工学习斯诺、马海德、艾黎、爱泼斯坦等国际友人的故事,深刻领会新时代国际主义精神内涵,为向广大家庭及青少年儿童讲好中国故事,促进中外青少年儿童人文交流,推进构建人类命运共同体做出贡献。

“中国的事业就是我的事业”——路易・艾黎的六十载中国情

来源:新华社

在中国的革命与建设道路上,有许许多多外国友人被中国共产党的伟大事业所吸引,不远万里来到中国,为中国人民奉献毕生心血。路易·艾黎便是其中一位。他是伟大的国际主义战士,中国人民的老朋友。他是工业合作社运动发起者,培黎学校创办者。他的事迹至今在中国大地上广为流传。

路易·艾黎

1927年,即将三十而立的艾黎怀着对神秘东方的向往,从新西兰远渡重洋来到中国上海。此时正值国共合作破裂,大革命失败。在中国,他目睹了旧社会民众受到剥削和压迫的悲惨情景。他在给家人的信中写到:“这里必定有一些坐拥巨资的人,但最底层的工人阶级辛勤劳作,比我们役使的马都不如。”他甚至发现,一些工厂后的小巷里堆积着许多麻袋,里面装的竟然是童工的尸体。

面对种种惨状,艾黎决心投身中国人民变革社会的斗争之中。1932年,受国际联盟委托,艾黎只身来到武汉支援洪涝救灾工作。在这里,国民党反动派以赈灾为名趁火打劫、大发横财。而共产党领导的洪湖苏区却军民一心,战胜灾情。这种鲜明的反差深深触动了艾黎的内心,他开始积极接触共产主义先进思想,结交共产党员等进步人士。其间,他通过自建秘密电台、匿名撰稿等方式,向世界宣传中国共产党和工农红军的不屈抗争。他舍生忘死,帮助红军筹集、运送武器弹药,掩护了陈翰笙、刘鼎等中共党员和隐蔽战线工作者逃脱反动派追捕。艾黎坚信,只有中国共产党,才能解救中国劳苦大众。

抗战期间,中国大片国土沦丧,失业者不计其数,国家产业体系几乎崩溃。艾黎与中国爱国人士一道,于1938年成立中国工业合作协会,发起工合运动,目标是把工人和难民组织起来,生产自救,支援抗战。为了这项事业,艾黎毅然放弃上海的安逸生活,靠着两条腿和一辆自行车,行遍16省,行逾3万公里,历经轰炸、车祸、疾病等磨难,逃脱特务追捕、叛徒出卖等险阻,九死一生,其志未改。

在艾黎的推动下,一大批工合组织蓬勃发展起来。据统计,1939年至1942年,中国一共出现了三千多个工合社,帮助三十多万人实现就业,为抗日前线提供了大量人员与物资支持,给中国军民以巨大精神鼓舞。

培黎工艺学校

在开展工合运动过程中,艾黎认识到,要为工合社提供技术和管理人才,就必须进行有组织、有计划的培训,发展职业教育势在必行。1942年后,艾黎同英国记者何克在陕西双石铺创办了培黎工艺学校(1944年迁至甘肃省山丹县)。“培黎”的意思是“为中国的黎明而培训”。艾黎希望这所学校能为中国革命培养急需的技术人才。怀揣远大目标,艾黎克服了物质条件匮乏的困难,顶住了国民党当局的压力,为学校倾注了全部的心血。

艾黎正在为学生授课

艾黎自己终身未婚,却收养了许多贫苦百姓和革命者的后代,全心全力将他们抚养成人,培育成才。艾黎将这些孩子们称为“迎接黎明的人”,勉励他们为新中国奋斗。培黎学校的学生回忆说:“在我们的心里,艾黎不是一个伟人,他是我们的父亲。”

艾黎的孩子们

新中国成立之后,艾黎笔耕不辍,将对中国的热爱和理解倾注笔端,致力于增进世界对中国的了解。他一生著作70余部,记录了他在中国等国家的见闻。其中《六个美国人在中国》介绍了史沫特莱、斯特朗、斯诺、卡尔逊、史迪威和马海德等6人对中国革命的贡献,《瓷国游历记》则是艾黎几十年研究中国陶瓷的心得之作。艾黎还潜心翻译了大量中国古诗,译著有《胡笳十八拍》《唐宋诗选》《李白诗歌200首》《白居易诗选200首》等等。在众多的诗人中,艾黎最推崇杜甫,因为他觉得杜甫心怀天下,心中有人民。

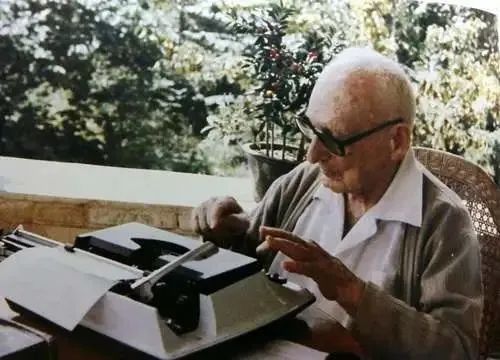

耄耋之年的艾黎依然坚持写作

1987年12月,艾黎在北京溘然长逝。他90年的人生中,有三分之二的时间是在中国度过的。无论是在革命和战争的艰苦岁月,还是在社会主义建设时期,艾黎总是坚定不移地同中国共产党站在一起,受到中国人民的尊敬和爱戴。

艾黎逝世后,邓小平为他题词:“伟大的国际主义战士永垂不朽”

习近平总书记指出:“艾黎与中国人民风雨同舟,在华工作生活60年,为中国人民和新西兰人民架起了友谊之桥。他和宋庆龄、斯诺等发起成立的工合国际,为支援中国革命和社会主义建设作出了重要贡献。”

艾黎曾用一首诗总结自己的一生:“中国给了我生活的目的,给了我一项愿意为之奋斗的事业。这一切多么意味深远,谁还能想到什么报酬,会比我得到的这一切更加美好。”

中心干部职工学习心得体会

李鹏飞学习心得体会

无论是在中国革命和抗战的艰苦岁月,还是在社会主义建设时期,艾黎把一生都献给了中国。这是因为责任,更是缘于对这片土地爱得深沉。在中国工作生活了60年,艾黎总是坚定不移地同中国人民站在一起。他说,中国给了他生活的目的,给了他一项愿意为之奋斗的事业。从另一个角度看,是因为他在中国期间看到中国共产党和中国人民的希望和潜力。

作为服务青少年全面成长的一员、作为宣传信息工作专班的一员,站在第二个百年奋斗目标的新起点上,我们需要回望过去的奋斗路,眺望前方的奋进路,更需要把党的历史学习好、总结好,把党的成功经验传承好、发扬好,从多个维度宣传好。回望前辈为国家建设和发展做出的努力和贡献、学习前辈的事迹和精神境界,同时,用青少年可以接受的方式引导、传递好这种精神和情怀。向着第二个百年奋斗目标,我努力做好本职工作,争做心中有梦、眼里有光、脚下有路的奋斗者!

洪颖学习心得体会

“中国给了我生活的目的,给了我一项愿意为之奋斗的事业。”路易・艾黎先生倾尽全部财产,致力于中国人民的解放事业。他与宋庆龄等人共同发起中国工合国际委员会,创办培黎学校,收养中国孤儿,向世界讲述“中国故事”,把一生都献给了中国。他广博的爱心和为追求真理投身人类进步事业不怕牺牲的精神让我们心怀感激、心生敬佩。我们应以更加博大的胸怀,更加积极主动地学习借鉴世界一切优秀文明成果,秉承宋庆龄精神,坚定信念,与时俱进,认真工作,在中心青少年教育工作中勤于思考,创新中心品牌项目发展,为青少年学习成长提供更好的服务与帮助,为向世界展现中国青少年的风采不断努力。

姚烨学习心得体会

通过这次学习,使我了解到路易·艾黎来到中国后,在自己所创建的学校中推行了符合中国青年实际的“手脑并用、创造分析”的学习方式,为无数“工合”徒工和难民子弟教授生产技术和文化知识。这种积极与现实相结合又充满了创新精神的教育思路,深深地启发了我,作为一名刚入职中心的宣传工作人员,平时多与一些创造性工作打交道,但是有时过于注重设计的形式,就会导致实用性的缺失。在今后的工作中,我在不断的工作实践中学习进步,权衡好设计形式与实用性的平衡,不断提升自己的专业水平和提高自己的眼界视野,努力成为一个有技能、会动脑、会动手、善分析、勇创造,全面发展的复合型人才。按照中心十四五规划的指示,在自主创新道路上坚定不移的努力做出自己的贡献。

策划|赵军 傅克勤 张佑辉

统筹|李萌

供稿|宣传信息工作专班

编辑|田慧