第八届中非青年大联欢活动于5月26日圆满落幕,来自52个国家的64名非洲青年到访中国,在华期间,非洲青年们开展了中华传统文化体验活动,参访了宋庆龄故居等人文景观,举办了中非民间对话等主题活动。

活动期间,来自北京外国语大学、首都经济贸易大学、首都师范大学、中国传媒大学四所高校,共计21位英语、法语志愿者参与其中,从语言翻译到会务服务,从文化交流到新闻传播,志愿者们作为中非青年人文交流的重要纽带,为活动的顺利开展提供了重要保障。

张浩洋(法语)

今年的中非活动对我来说又是一种全新的体验,它用最有限的时间建构最深厚的友谊,无论是对志愿者还是对营员皆是如此。每一个微笑,每一次握手,每一声“欢迎来中国”都逐渐汇成人生旅途中最温暖的印记。来自Cyprien大哥写下的中国初印象:“中国,我听说,我来过,我见证,我触动,我热爱”,这正是每一位志愿者作为“友谊之桥梁”而存在的价值和意义。虽然交流旅程终有尽头,但是中非友谊长续!Vive l’amitié sino-africaine!

周芯如(英语):

从2022年到2024年,我与三届中非青年大联欢活动携手而行,对中非青年大联欢的感情也愈发深厚。在今年,我经历了从幕后到台前的志愿者身份转变,与非洲青年建立了深厚的友谊。在交流中,我还感受到了他们对中国的浓厚兴趣,也看到了他们对中国文化的尊重和喜爱。

朱芯蔚(英语):

在今年的志愿服务过程中,我作为英语组的志愿者,为非洲朋友们提供了很多生活上的帮助,我还有幸与许多非洲青年进行了深入的交谈。他们分享了在自己国家的生活经历,对中国的看法,以及对未来的憧憬。例如来自乌干达的George Musiime告诉我:通过参加这次活动让他得以亲身体验到中国丰富的文化、美食与人们的热情,亲眼看到这个伟大的国家。这些交流让我深刻感受到,尽管我们生活在不同的国家,但我们对于文化交流的渴望是共同的。

曾瑶(英语):

在这次中非青年大联欢活动中,我们跨越中国的大江南北,徜徉在古今中外大融合的文化中。我们回顾了党和国家一路走来的历史,也展望了现代城市与美丽乡村的新发展;我们体验了作为非遗的凤翔泥塑、承载着一城记忆的婺剧,也了解了非洲大陆丰富多彩的乐器、热情奔放的舞蹈,为期7天的志愿服务活动使我受益匪浅。

陈思颖(英语):

在本次中非青年大联欢活动中,虽然我们的文化背景不同,但大家都有着共同的追求和向往。期待在未来的日子里,我们能够继续保持联系,共同为中非友谊贡献力量。

严艳(法语):

在活动中,作为法语志愿者,我有幸陪同来自非洲各国的青年代表一同参观了中国长城。这次长城之行,让我体验到了“地球村”的真正含义。我们用多种语言交流,没有国界的隔阂,没有语言的障碍,只有文化交流和友谊的传递。我们共同在长城上拍照留念,与非洲伙伴们一起唱着各自国家的歌曲,这些瞬间都成为了我们共同的美好回忆。

汪婧雯(法语)

活动之前其实我有点担心,我怕听不懂他们的发音,但是后来我发现这些都无法阻挡我们彼此的热情,我们一起经历了很多欢乐的时光。自从我在车上为大家唱了一首歌之后,他们天天叫我chanteuse(歌手),还说要等着我出专辑。几内亚的Dramé下了飞机跟我说的第一句话就是“中国是个超级无敌好的国家,他爱这里的一切。”

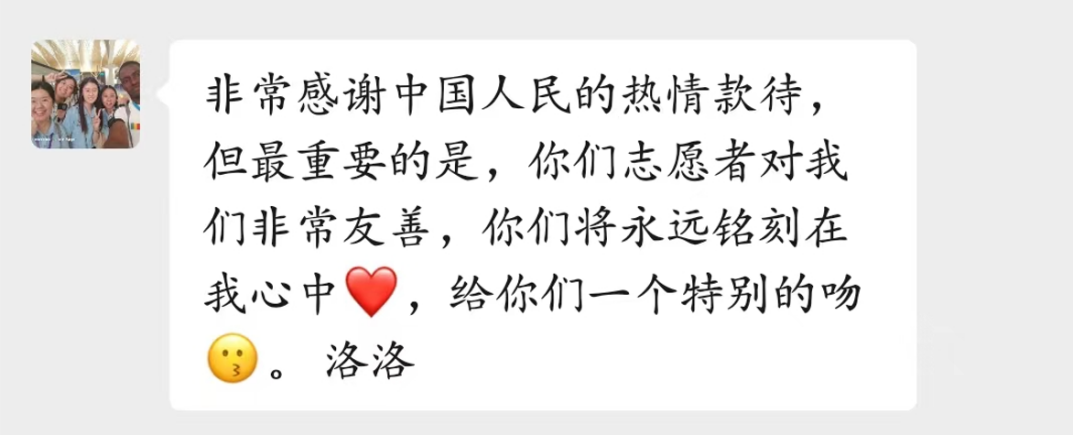

在活动结束后,他还用中文为志愿者发来了感谢,这让我们都备受鼓舞。就像他们给我留言的那样,愿中非友谊常青长存。

供稿 | 志愿服务工作专班

编辑 | 杨冰

审校 | 何玥

核发 | 刘娜

返回首页

返回首页