兔年将至,美术专业吴扬、尹婷娜两位老师为同学们带来了一场别开生面的新年国画课程,通过示范讲解展示了生肖兔形象的绘制创作过程,一起学习画一只小兔子迎接新年吧!

生肖兔画作欣赏

《仕女玉兔图页》 五代 · 周文矩(传)

相传月亮上住着一只洁白如玉的兔子,样貌可爱纯洁。这只兔子整日拿着玉杵跪地捣药。这药丸即不死药,只需服用一颗便能长生不老、永葆青春。另有传说,这只住在月宫的玉兔其实是嫦娥,嫦娥因不满平凡的人间生活,偷吃不死药,奔月成仙。奔月后,被罚终日在月宫中捣长生不老药,孤独一生。无论神话的版本如何,在后世,玉兔与蟾蜍、桂魄、玉盘等词一并成为月亮的别称,象征祥瑞与美好。

以生肖兔为主题的作品有很多,每个人的表现方式和风格都不同,同学们可以欣赏并选择感兴趣的风格进行临摹。

《双喜图》 北宋 · 崔白

崔白的绘画风格是很清雅的,这张《双喜图》有机结合了自然形象的生趣与生命的生机。整张画面有一种宁静高远的感觉。通过观察可以发现在这张画中形成了一个从上到下的S形。这个S形并不是一个简单的形状,它实际上是一种曲线和律动感,而且S形的上方有很多不同的物体,交织组成了一种有生命力的画面。这张作品的左下角是野兔,通过放大版的画面可以发现崔白在画这只野兔的时候用笔很细致。他把兔子的毛发分成绒毛、鬃毛、还有皮,不同的部位以不同的线条去表现,展示出了兔子很生动的形象特征。

《喜鹊野兔图》 南宋 · 李永

南宋李永的《喜鹊野兔图》别称叫《鹊兔图》,实际上就是把名字做了简化。大家平时在给自己作品起名的时候也可以尝试一下简化的处理。他画的是在杂草中的两只很活泼可爱的兔子,形象非常生动,一只是在扭头观望,另一只是在低头啃草。

《玉兔小鸟图卷》 元 · 钱选

这一张是元代钱选的《玉兔小鸟图卷》。画面中是大家生活中常见的红色眼睛、白色身体的兔子。作品中把很多种兔子的形态都画出来了,例如有立起来的、有往上眺望的、有蹲在地上的显得很胆小,还有几只兔子聚在一起吃东西的,画得细致生动。

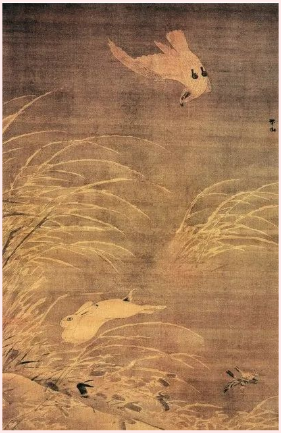

《苍鹰攫兔图》 明 · 张路

《苍鹰攫兔图》是明代张路的作品。这幅作品看上去是平面的、静态的,但实际上充满了动态感。作品描绘的是苍鹰扑击野兔的瞬间,苍鹰凌空倒悬正在往下俯冲,野兔在拼命地逃跑,从画作中能感受到紧张的氛围。通过背景茅草的动感,我们能够感受到风刮的方向,让画面的氛围也变得更紧张。作品用淡墨的背景和留白衬托出了茅草飞扬的场景,用笔逼真,充满意境!

韩美林作品

学儿童画、水粉、国画等作品都会借鉴韩美林的作品。他的作品包含了一种节奏和韵律,用笔相对简化,作品中的线条曲直粗细、缓急疏密,每一个表情都非常生动可爱。

方楚雄作品

方楚雄很多作品都是画兔子的,他的画法更加细腻,笔画之中显出了深厚的功底。

王净净作品

王净净的作品风格很明显,颜色鲜艳漂亮,充满童趣。他运用了丰富的色彩,更加拟人化。例如让兔子的手里提着装满水果的篮筐或拿着薰衣草等,同时利用丰富的背景,使画作的构图更加丰富、画面更加饱满。

李戬作品

李戬的作品充满一种宁静感,是工笔作品,色调更加淡雅。他在创作中把兔子做了变形,特别有趣。左边的作品把兔子整体变成一个椭圆形,但是基本特点都融入其中。中间的作品是头倒过来,像走高跷一样。

上方左边的两幅是数字绘画,把清明上河图和兔子做了结合,风格偏古风,底下的兔子张着嘴,好像要把旁边的楼吃掉一样。这样的表现方法能启发我们在平时画画的时候可以尝试做一些和古画的结合,不单纯地描摹作品。右上角这幅作品兔子的眼睛瞪着天,很像八大山人的画法,表现出一种无畏的状态。右下方的线稿作品细节很多,兔子本身并不能喝咖啡,但是我们在画画儿的时候也可以尝试加一些创意元素,使作品更富有趣味和新意。

齐白石画画注重作品的真实性,他十分喜欢观察生活,也依靠生活中的感受和经验来创作作品,喜欢创作我们耳熟能详的事物:虾、蟹、花都成了他笔下的创作对象,在这些动物中,齐白石对兔子的感情颇为独特,他为了画好兔子,曾养了数只黑白兔子,常常仔细观察他们的生活习性及细微动作。在观察的基础上,他创作出了一批精彩传神的兔子画。

相信通过本期课程的学习,同学们已经感受到了浓浓的年味,了解了中国传统绘画方式,增强对中国传统文化的认知,培养对国画和中国传统文化的兴趣爱好。在此祝愿同学们在新的一年学业顺利、身体健康、茁壮成长!

供稿:艺术中心

编辑:孙权 吴扬 王月

返回首页

返回首页